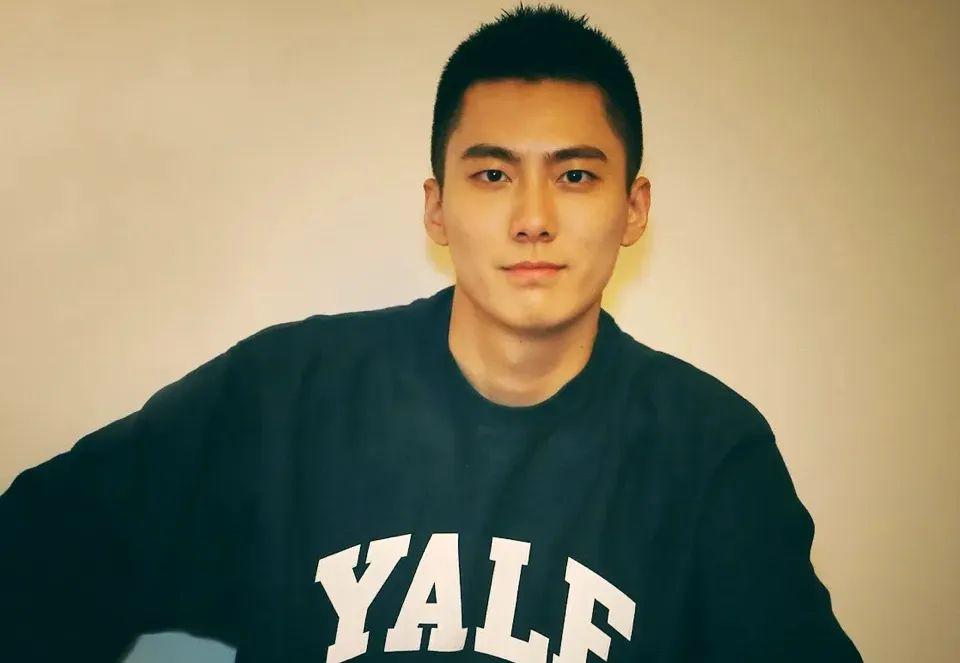

13年前,福建一名考生拒绝保送清华,班主任说他狂妄,校长骂他自大,可是他干了更疯

13年前,福建一名考生拒绝保送清华,班主任说他狂妄,校长骂他自大,可是他干了更疯狂的事。高考冲刺100天后,他居然开始请假了。当时啊,老师、家人、同学,全都不理解,纷纷质疑他。但李柘远这小子,心理素质过硬,愣是把这些声音当成了耳边风。他18岁,福建小伙子一个,从小就有个耶鲁梦,有次看到上海有个学生被耶鲁收了,他心里那火苗子,“噌”一下就窜起来了。他知道,这条路不好走,得一个人默默扛,但他乐意,乐意为了梦想豁出去。就这样,李柘远用100天时间,自己在家啃书,最后,他还真就以满分的成绩,把耶鲁大学的录取通知书给拿下来了。在保送稳当和追梦之间,他一拍大腿,选了那遥不可及的梦。高考百米冲刺就剩最后100米了,他倒好,直接跟老师请假,最后干脆收拾书包回家,自个儿闷头准备SAT去了。家里人是急得直跳脚,老师也是一脸懵圈,但他愣是用那股子冷静和死磕的精神,把老妈和外公给说服了。他给自己整了个比高考复习计划还狠的学习日程,三天之内,愣是鼓捣出一套记单词的独门秘籍,十天时间,四千单词轻松拿下。每天熬到凌晨四点,生活单调得跟白开水似的,可他愣是一声没吭,咬牙坚持。同学们都说他变了个人,跟外界断了联系似的。但就这么一股子闷头苦干的劲儿,他居然以满分的成绩考进了耶鲁,成了福建三百多年来耶鲁的第一个本科生,还抱了个奖学金回来。高考那天,人家考场都没去,成绩单上白花花一片,但没多久,他的名字就在学校里炸开了锅,让人直呼“牛气冲天”。李柘远的故事在耶鲁可不是终点。他又跑哈佛商学院深造去了,后来有人拿百万年薪砸他,想留住这位大神,结果他头也不回地回国创业去了。他还把自己的学习心得整理成书,跟大伙儿分享。这家伙用实际行动告诉咱们,梦想不是嘴上说说,那得是有胆子打破常规,死磕到底的狠劲儿。